Camorra in Campania: ecco le famiglie più potenti della regione, la relazione della Dia

Ecco la relazione del secondo semestre (luglio-dicembre 2018) da parte della Dia: si tratta di una mappa completa della camorra nella regione Campania. Quali sono i clan attivi? Quali sono i clan più potenti della Regione? Quali sono le famiglie camorristiche? Ci sono stati cambi di vertice o le solite conferme? Ecco le risposte.

Pubblicata la prima relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia, relativi da dicembre-luglio 2018.

Ecco la mappa delle famiglie più potenti della camorra in Campania: la relazione della Dia

Analisi del fenomeno e profili evolutivi

Le dinamiche criminali della camorra continuano ad essere particolarmente complesse. Coesistono, spesso nella stessa zona, gruppi diversi per struttura e scelte operative: accanto a sodalizi minori, prevalentemente dediti al controllo di attività illecite sul territorio di rispettiva influenza, operano storiche e strutturate organizzazioni (come i Mazzarella, i Licciardi e i Contini, presenti nel capoluogo partenopeo; i Mallardo, i Moccia, i Nuvoletta, i POLVERINO e gli ORLANDO, nella provincia; i CASALESI nel casertano), sempre più proiettate ad estendere il loro raggio d’azione in altre regioni e all’estero.

Se per i primi la violenza è uno strumento necessario di affermazione criminale, i secondi tendono a rifuggire azioni eclatanti e appaiono sempre più orientati a controllare i mercati legali, stringendo rapporti con il mondo imprenditoriale, le pubbliche amministrazioni ed esponenti politici.

L’assenza di una struttura verticistica sovraordinata rappresenta, al contrario di quanto si potrebbe immaginare, uno dei punti di forza delle organizzazioni camorristiche più strutturate, poiché è proprio la loro flessibilità a renderle maggiormente capaci di adattarsi ai mutamenti economici e sociali.

Inoltre, lo stato di disagio sociale e di illegalità diffusa che caratterizza ampie zone del territorio campano, la stessa convivenza tra organizzazioni camorristiche vere e proprie, gruppi di gangsterismo urbano e bande di giovani delinquenti fa sì che le prime possano, in ogni momento, contare su eserciti di centinaia di persone, costituiti anche da minori impiegati come vedette, trasportatori di armi, corrieri a domicilio per la consegna di sostanze stupefacenti, fino addirittura alla commissione di omicidi.

Questa connotazione della camorra era già stata tratteggiata nella Relazione della “Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari”, approvata nel mese di dicembre 1993410, in cui si legge che “il carattere metropolitano e l’antica storia la rendono fisiologicamente disponibile ai commerci, ad avere rapporti con chi esercita funzioni politiche e istituzionali, le fanno acquisire la negoziazione come forma delle relazioni sociali”.

Ciò in ragione del fatto che, allora come oggi, di quel sistema sono parte integrante sia gruppi che si compongono e scompongono con grande facilità, sia vere e proprie holding criminali che hanno costituito imperi economici e una rete di relazioni affaristiche in grado di condizionare i mercati e la vita politica e istituzionale.

Più di recente, quelle considerazioni sono state riprese nella Relazione conclusiva della Commissione Parlamentare Antimafia della XVII legislatura, nella quale si fa riferimento a indagini recenti che smentiscono la rappresentazione di un’organizzazione scompaginata dalle inchieste giudiziarie, identificabile in una serie di gruppuscoli che si contrappongono tra loro, dando vita a cruente faide. Il “sistema camorra” deve essere considerato come un insieme di “sottosistemi”, molto diversi tra loro.

Uno di questi “sottosistemi” è costituito da sodalizi che, nella continua ricerca di nuovi metodi di controllo dei mercati illegali, evitano di contrapporsi allo Stato, tramandandosi, da generazioni, il potere criminale. La loro vocazione imprenditoriale affonda le radici nel passato e coniuga la finalità di riciclaggio dei capitali illeciti alla produzione di ulteriori profitti.

Se nell’Ottocento i precursori dei moderni imprenditori camorristi si erano assicurati il monopolio nella distribuzione del fieno per le carrozze, adesso si può affermare, perché conclamato da atti giudiziari definitivi, che non vi è alcun settore lecito produttivo di ricchezza che non sia stato oggetto di attenzione da parte dei clan. I sodalizi si infiltrano nell’economia legale o attraverso la partecipazione in imprese sane o operando direttamente con proprie ditte di riferimento, caratterizzate da una continua modificazione di assetti e sedi sociali, in modo da rendere più complesso risalire alla reale proprietà.

In alcuni casi si tratta di reti di imprese, attraverso le quali controllano l’intera filiera delle attività connesse ad un determinato settore economico: nel settore dei giochi, ad esempio, sono risultate tra loro collegate imprese che si occupavano dell’installazione e manutenzione di slot machine e videolottery, nonché della gestione delle sale e dei servizi di ristorazione.

I variegati rapporti che legano il mondo imprenditoriale alla criminalità organizzata trovano recente conferma in un provvedimento cautelare, emesso il 2 ottobre 2018, a conclusione di un’indagine in cui è stato coinvolto un imprenditore contiguo ai CASALESI, grazie ai quali si sarebbe aggiudicato diversi appalti pubblici, in cambio del sistematico versamento nelle casse dell’organizzazione di una quota degli importi, della monetizzazione di assegni di provenienza illecita e dell’appoggio ai latitanti.

I provvedimenti interdittivi antimafia delle Prefetture campane – che nel periodo di riferimento hanno riguardato i clan napoletani LO RUSSO, NUVOLETTA-POLVERINO, CESARANO e MALLARDO – rappresentano l’ulteriore conferma della capacità delle imprese riconducibili alla camorra di infiltrarsi nella realizzazione di lavori edili, nei servizi di onoranze funebri, di vigilanza e custodia, di trasporto e di scorta valori.

Alcune di queste società sono riuscite ad aggiudicarsi gare di appalto fuori regione, come emerso nel caso di un’impresa, espressione del clan napoletano LO RUSSO, che aveva avuto in affidamento servizi di pulizia e sanificazione da gestire non solo in Campania ma anche in Veneto e Sicilia.

La spiccata vocazione imprenditoriale è uno dei punto di forza del cartello dei CASALESI, per il quale l’esecuzione, senza soluzione di continuità, di provvedimenti cautelari in carcere e la collaborazione con l’A.G. di elementi di primo piano, non sembra avere provocato radicali modifiche dei precedenti assetti.

La creazione di un vero e proprio impero economico ha consentito al sodalizio non solo di assicurarsi ulteriori profitti, ma anche di godere del consenso sociale, per le opportunità di impiego che è in grado di offrire.

Con le ricchezze accumulate l’organizzazione ha, inoltre, garantito a gregari e fiancheggiatori detenuti, di usufruire di assistenza economica per il mantenimento in carcere, per le spese di giustizia, per il sostentamento delle rispettive famiglie, fortificando in questo modo il senso di appartenenza al gruppo.

Al descritto sistema criminale si affianca una realtà composta da sodalizi interessati da un ricambio generazionale, conseguenza della scomparsa dei capi storici, che ha portato trasformazioni strutturali ed operative, come accaduto per la famiglia GIULIANO di Forcella.

Non sempre gli eredi sono riusciti a mantenere salda la leadership contribuendo, così, il più delle volte, ad una lenta disgregazione dei clan. Gli spazi lasciati vuoti sono stati immediatamente occupati da nuove famiglie, cresciute all’ombra delle prime (quindi con un background criminale già consolidato, ma prive della necessaria autorevolezza), che hanno privilegiato modalità di affermazione violente per la supremazia sul territorio e l’esclusiva gestione degli affari illeciti.

In alcuni casi, questi gruppi sono stati strumentalizzati da sodalizi più strutturati per espandere il loro dominio in altri territori (tale strategia è stata in passato adottata dai LO RUSSO, oggi dai MAZZARELLA e dai CONTINI). I quartieri del centro storico continuano a suscitare forti interessi per la gestione del mercato degli stupefacenti, la vendita di merce contraffatta e le estorsioni, determinando aspre conflittualità tra i gruppi criminali che si contendono il controllo del territorio. La scarcerazione di affiliati di rango e, contestualmente, l’esecuzione di numerosi provvedimenti cautelari hanno contribuito ad alterare gli equilibri già precari.

Nel secondo semestre del 2018, tra settembre e dicembre, sono deceduti, per cause naturali, alcuni pregiudicati che hanno rivestito un ruolo di rilievo nell’ambito dei sodalizi di appartenenza. Due di questi erano al vertice del clan MAZZARELLA di San Giovanni a Teduccio; il terzo era ritenuto a capo del gruppo LEPRE, originario della zona del Cavone; altri due erano, rispettivamente, il primo uno storico elemento del sodalizio CONTINI e il secondo capo del gruppo SARNO di Ponticelli, prima di diventare collaboratore di giustizia.

Il clima di violenza che caratterizza numerosi quartieri di Napoli (Forcella, Sanità, quartieri Spagnoli, Scampia, Secondigliano, San Giovanni a Teduccio, Barra, Ponticelli, Pianura, Rione Traiano), si ritrova anche in altre zone della Campania, dove pregiudicati non esitano a sparare colpi di arma da fuoco all’interno di esercizi commerciali, incuranti della possibilità di attingere persone innocenti.

Le “stese” sono conseguenza di questa magmatica situazione con gravi conseguenze per la sicurezza pubblica. Il notevole impegno profuso da Forze di polizia e Magistratura ed i positivi risultati raggiunti nell’assicurare alla giustizia i responsabili e i capi di questi gruppi non hanno, finora, fermato questa deriva violenta, di certo favorita dalla rapidità dei cambi di vertice, spesso occupato da pregiudicati anagraficamente molto giovani.

Altro fenomeno che non sembra arrestarsi è quello della devianza giovanile, che si manifesta attraverso aggressioni immotivate o scontri tra bande, delle quali fanno parte, a volte, rampolli di famiglie criminali, provenienti da contesti familiari e metropolitani degradati.

È chiaramente percepibile, infatti, un rapporto causa – effetto tra il degrado sociale e familiare e la devianza giovanile. Il fenomeno della criminalità minorile è stato oggetto anche della seduta plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, tenutosi a Napoli l’11 settembre 2018, nel corso della quale è stato evidenziato che “la delinquenza minorile non è un’emergenza ma un problema incancrenito con il quale ci si misura da tempo (…).

Accanto a fenomeni delinquenziali tradizionali (reati di tipo predatorio, offesa alle persone, partecipazione a sodalizi malavitosi organizzati) sono emersi inedite forme di devianza minorile come il bullismo e il cyberbullismo… nel contesto partenopeo quei fenomeni si manifestano con particolare virulenza, sia per la loro diffusività favorita dal disagio sociale, e dalle difficoltà economiche che affliggono ampi settori della popolazione, sia dalle gravi carenze educative genitoriali che favoriscono il diffondersi della sottocultura dell’illegalità, fattori che si innestano su un territorio caratterizzato dall’endemica e capillare presenza di organizzazioni camorristiche”.

Le soluzioni proposte in quella sede, che trovano concordi anche gli operatori sociali, contemplano “alleanze istituzionali tramite protocolli d’intesa, con il coinvolgimento di tutte le Istituzioni (scuola, magistratura, uffici di Polizia, associazioni) per un approccio multidisciplinare, superando un’impostazione parcellizzata nell’affrontare il problema”.

Pertanto, se è importante assicurare un controllo capillare del territorio anche nell’ottica di una mappatura delle zone dove è più alto il disagio giovanile, non meno importante sarà coinvolgere in iniziative culturali, sportive e formative i giovani che abitano in zone a rischio.

In molti casi – rilevano inoltre i componenti del plenum – può rivelarsi efficace, a tutela dei minori provenienti da famiglie inserite in contesti camorristici, in presenza di condotte gravemente pregiudizievoli per il loro sviluppo (replicando l’esperienza di altre aree “a rischio” come quella reggina) la decadenza dalla potestà genitoriale o l’allontanamento dalla residenza familiare. La spregiudicatezza delle organizzazioni criminali, quando sono in gioco i loro interessi, è evidenziata anche da una serie di azioni minacciose nei confronti dei pentiti.

Emblematico il caso registrato a Castellammare di Stabia nel mese di dicembre, quando, durante la manifestazione religiosa/popolare dei fuochi accesi nel giorno dell’Immacolata nel quartiere Aranciata Faito è stato collocato un manichino, con uno striscione riportante la scritta “pentiti bruciate”.

In un contesto così magmatico, la perdurante vitalità della camorra è garantita non solo da un’asfissiante infiltrazione sociale, ma anche dalle connivenze con i cd. colletti bianchi, ai quali è demandato anche il compito di occultare i tesori dei clan. Tesori accumulati innanzitutto attraverso i traffici di stupefacenti, esercitati oggi con modalità diverse rispetto al passato, dal momento che vengono affidati ad esperti broker, in grado di importare la droga dai Paesi stranieri, di stoccare la merce e di distribuirla ai grossisti.

Indicativa in proposito è l’operazione “Snake”, conclusa nel mese di dicembre 2018 dalla DIA di Napoli e dalla Guardia di finanza420, che ha fatto luce su un’organizzazione, capeggiata da un imprenditore nolano e dal figlio, dedita all’importazione di ingenti quantitativi di droga per conto di organizzazioni criminali campane.

Le sostanze stupefacenti, importate dalla Colombia e fatte transitare per Spagna e Olanda, erano destinate a rifornire un’area ricompresa tra i territori di Napoli (quartieri di Secondigliano e San Giovanni a Teduccio e comuni di Acerra, Sant’Antimo, Roccarainola), Caserta (Marcianise e Maddaloni) e Avellino (comune di Sperone)422, con proiezioni anche in alcune zone di Roma.

Un’altra importante fonte di profitto emersa nell’operazione è stata il controllo del gioco d’azzardo, avvalendosi anche in questo caso di bookmaker e soggetti esperti, in grado di modificare le applicazioni informatiche presenti nella Rete per i giochi on-line e di controllare le piattaforme digitali riservate a sistemi di scommesse virtuali. L’attività, oltre a generare enormi profitti, ha contribuito ad estendere il controllo dell’organizzazione su bar, tabaccherie e, ovviamente, sulle sale gioco, anche fuori regione.

Da decenni, infatti, la camorra ha esportato i suoi sistemi criminali oltre la Campania e all’estero, dove la comunanza di interessi illeciti rappresenta, spesso, il collante tra organizzazioni di diversa estrazione territoriale. Per ragioni di vicinanza geografica, una delle aree dove si rileva la maggiore migrazione di clan camorristici è il Lazio.

Un esempio di tali rapporti di “collaborazione funzionale” è emerso nell’ambito delle indagini riferite al Mercato Ortofrutticolo di Fondi (M.O.F.). Un interesse che ha polarizzato soggetti legati ad organizzazioni campane, affiliati alla mafia siciliana e pregiudicati del posto e che ha trovato recente riscontro anche nell’operazione “Aleppo”423.

L’indagine, conclusa dai Carabinieri il 13 settembre 2018, sotto la direzione della Procura Distrettuale di Roma, ha portato all’arresto, tra Fondi, Terracina (LT) e Mondragone (CE), di 6 soggetti e al sequestro di una società di trasporto di derrate alimentari, operante all’interno del citato mercato ortofrutticolo. Nell’indagine è stata coinvolta la famiglia D’ALTERIO, originaria del Sud Pontino, contigua a clan camorristici casertani, che aveva creato un monopolio di fatto sui trasporti “da e per” il MOF, imponendo, altresì, una vera e propria tassa sui movimenti effettuati dalle altre ditte di trasporto.

Oltre che nel Sud Pontino, dove è prevalente l’insediamento di sodalizi di origine casertana, anche nella Capitale e nella sua provincia si sono stanziati diversi clan. La loro risalente presenza e l’affiliazione sistematica di pregiudicati locali fa sì che, a livello giudiziario, vengano ormai considerati sodalizi “autoctoni”, con un modus operandi adattato ai nuovi contesti ed una maggiore tendenza ad allearsi con altri gruppi sia di origine campana sia locali. Non a caso, per alcuni di loro – SENESE e PAGNOZZI, presenti nel quadrante Sud Est di Roma – è stata coniata l’espressione “i napoletani del Tuscolano”425.

Le ragioni che hanno determinato questa migrazione sono state, in alcuni casi, legate a conflitti nati nelle zone d’origine, che hanno spinto uno dei contendenti a trasferire altrove il suo raggio d’azione. È quanto accaduto, ad esempio, al gruppo napoletano ESPOSITO, i cui vertici, per contrasti con l’ex alleato clan LICCIARDI, si sarebbero trasferiti, alla fine degli anni ’90, a Nettuno (RM)426, per poi spostarsi, tra il 2005 ed il 2006, a Roma.

Il sodalizio è stato coinvolto nell’operazione “Gallardo”427 del marzo 2018, che ha condotto, nel successivo mese di dicembre, all’emissione di un provvedimento di sequestro di beni, disposto dalla Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Roma. In altri casi, le proiezioni sono state determinate dalla necessità di trovare nuovi mercati dove investire capitali e altri sbocchi per i traffici illeciti (traffico di stupefacenti, di rifiuti, vendita di capi contraffatti, acquisizione di appalti pubblici).

Il 3 luglio 2018, la Guardia di finanza ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 appartenenti ad un’associazione per delinquere, con base a Roma, dedita all’usura, all’estorsione, all’esercizio abusivo dell’attività finanziaria, nonché alla truffa aggravata ai danni dello Stato, all’autoriciclaggio e al trasferimento fraudolento di beni. L’operazione è stata denominata “Terza età”429, in quanto uno dei settori di reinvestimento dei proventi illeciti dell’organizzazione era rappresentato dalle c.d. “strutture protette per anziani”.

Al vertice del sodalizio figuravano due pregiudicati napoletani, padre e figlio, trasferitisi a San Cesareo (RM). Il primo ha sempre gravitato attorno a contesti di criminalità organizzata e, di recente, ne sono state documentate cointeressenze con un affiliato al clan MAZZARELLA.

I predetti erano anche dediti al traffico di cocaina, mutuando le modalità operative da una loro congiunta, detenuta presso la Casa circondariale romana di Rebibbia, anche lei già a capo di un autonomo gruppo criminale di Portici (NA), federato al clan VOLLARO, egemone in quel comune.

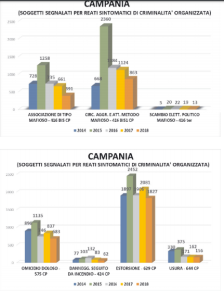

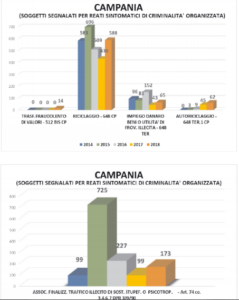

Ci si trova così di fronte ad uno scenario che induce a ritenere che la camorra abbia assunto essenzialmente i caratteri di un’impresa, di un’organizzazione affaristica con ramificazioni oltreregione e all’estero, al cui interno è presente un’area grigia sempre più estesa e sempre più in grado di offrire supporto nella gestione di sofisticate operazioni commerciali e finanziarie. I grafici che seguono evidenziano i reati sintomatici di criminalità organizzata registrati in Campania nell’ultimo quinquennio.

Ecco la relazione provincia per provincia

- Camorra a Napoli: ecco le famiglie più potenti della provincia, la relazione aggiornata della Dia

- Camorra a Salerno: ecco le famiglie più potenti della Provincia, la relazione della Dia luglio-dicembre2018

- Camorra a Caserta: ecco le famiglie più potenti, la relazione della Dia

- Camorra ad Avellino: le famiglie più potenti della provincia, la relazione della Dia

- Camorra a Benevento: ecco le famiglie più potenti della provincia, la relazione della Dia